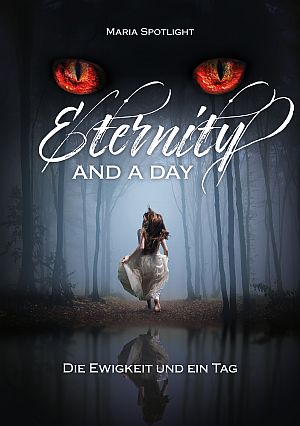

Von Maria Spotlight Bennet – Eternity and a Day ist den Genres Darkfantasy/Paranormalromance/ Urbane Fantasy und Epische Fantasy zuzuordnen.

Klappentext:

„Ein dunkler Phönix wird sich aus der Asche seines Zorns erheben. Der Herr der Finsternis wird kommen, um ihn zu führen und zu formen.“

Von ihrer eigenen Familie geknechtet, hat sich Emily immer nur nach Liebe und Anerkennung gesehnt. Die Frau mit den jadegrünen Augen ahnt nicht, welches Schicksal vor ihr liegt und wer im Hintergrund die Fäden zieht. Denn Emily ist etwas ganz Besonderes und als eines Tages der Mann mit den schwarzen Augen, in denen die ganze Welt zu liegen scheint, in ihr Leben tritt, tun sich für sie Abgründe auf, die sie nicht für möglich gehalten hätte. Sie beginnt, einem Pfad zu folgen, der dunkler nicht sein könnte und bemerkt bald, dass sie nur eine Schachfigur ist.

„Eternity and a day“ ist der erste Teil der Vorgeschichte zu „Die Nacht ist unser“. Er beschreibt den Werdegang der ersten und mächtigsten Hexe Emily. Erleben Sie Stück für Stück, wie das Fundament zu einer atemberaubenden Geschichte gezaubert wird und gehen Sie mit auf eine sagenumwobene Reise.

___________________________________________________________________________

Das Buch

Eternity and a Day- Die Ewigkeit und ein Tag ist das bereits dritte selbstveröffentlichte Buch der Autorin. Es ist die Vorgeschichte zu dem bereits erschienen Fantasy-Zweiteiler Die Nacht ist unser. Dieses Buch kann sowohl vor als auch nach Die Nacht ist unser gelesen werden. Es bildet den Auftakt zu etwas weitaus Größerem, denn auf den Tag folgt auch immer die Nacht.

1.Die Nacht ist unser-Schatten der Vergangenheit

2.Die Nacht ist unser-Zukunft ist Tod

3.Eternity and a Day- Die Ewigkeit und ein Tag

Die Autorin

Maria Spotlight schreibt unter diesem Pseudonym Fantasy-Bücher. Sie wurde 1990 in Deutschland im Schwarzwald geboren und lebt dort seither. Bevor sie sich dem Schreiben widmete, arbeitete sie als Operationstechnische-Assistentin im Krankenhaus. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.

__________________________________

1.Auflage

Copyright© 2020 by Maria Spotlight/ Alle Rechte vorbehalten

Impressum: E-Book/Print On Demand Vertrieb durch feiyr.com

ISBN:9783969440926

ASIN: B085TRH8W4

Covergestaltung by Franziska Buhl

__________________________________

Für Martin, Henry und Maik.

Danke für eure Geduld.

Eternity and a Day

Die Ewigkeit und ein Tag

Von Maria Spotlight

___________________________________

Vorwort

Die Zeit heilt alle Wunden, so hatte man es mir zumindest einmal gesagt. Doch egal, wie viel Zeit vergangen war, egal, welche Kräfte ich meinerseits aufgebracht hatte, meine Wunden wollten sich nicht verschließen; ihrer statt hatten sich hässliche Narben gebildet, die mich stets daran erinnern werden, was ich getan hatte. Um eine Geschichte zu verstehen, muss man ihren Ursprung kennen. Ich war nicht immer so, lange Zeit hatte es nur in mir geschlummert, bis es eines Tages von jemand Besonderem erweckt wurde. Dies war meine Geburtsstunde, dies war der Tag, an dem die erste Hexe das Licht der Welt erblickte …

Missgunst und Prügel

„Steh auf!“, seine aggressive Stimme lag direkt vor meiner Tür, ein energisches Hämmern gegen ihr Holz verkündete einen neuen, alptraumhaften Tag für mich und bedeutete zugleich das Ende eines wundervollen Traumes.

„Du faules Stück, steh endlich auf!“

„Ich bin schon wach, Vater“, versicherte ich ihm und versuchte, dabei souverän zu klingen.

„Zieh dich an und dann mach, dass du nach unten kommst und deiner Mutter in der Küche hilfst.“ Die Aggression im Kern seiner Stimme war deutlich herauszuhören.

„Ist gut.“ Ich nahm die Kerze auf meinem Nachttisch und hielt sie in den Raum hinein. Durch die Ritze am unteren Rand meines Fensters sah ich, dass es draußen noch dunkel war. In dieser besseren Besenkammer, die ich mein Zimmer nannte, gab es neben meinem Bett, das inzwischen viel zu klein für mich war, noch einen kleinen Tisch, auf dem eine Waschschüssel und ein abgenutzter Spiegel standen. Jeden Abend, bevor ich zu Bett ging, holte ich aus dem Brunnen hinter unserem Haus einen Krug klares Wasser, damit dieser für den nächsten Tag schon bereitstand. Ich setzte mich auf den Schemel vor dem Spiegel und begutachtete mein Gesicht. Meine brünetten Haare, die mir bis unterhalb meiner Schulterblätter hingen, waren noch etwas wirr vom Schlaf. Schnell zog ich meinen selbst gebastelten Kamm aus Fischgräten hindurch. Das kühle Wasser auf meiner Haut vertrieb auch die letzte Müdigkeit, meine jadegrünen Augen hatten sich zu vollen Monden geöffnet. Mein Nachthemd stopfte ich unter mein Kissen, schüttelte das Bettlaken kurz auf und zog mein Kleid mit der Schürze an. Unzählige Male hatte ich es schon geflickt, weshalb es inzwischen stark abgenutzt erschien. Meine Eltern gestanden mir nicht mehr als diese Kammer und die abgetragene Kleidung zu. Bevor ich das Zimmer endgültig verließ, band ich meine Haare zu einem festen Knoten zusammen. Noch ehe ich zwei Stufen hinabsteigen konnte, drang ein eindringliches Räuspern an mich heran.

„Hast du nicht etwas vergessen?“, fragte Vater.

Fix drehte ich mich wieder um; es war meine morgendliche Pflicht, die Nachttöpfe aus den Gemächern meiner Eltern und meiner Brüder einzusammeln und sie auszuleeren. An diesem Punkt begann jeden Morgen die Prüfung aufs Neue für mich, denn meine Brüder schliefen zuweilen noch und ich durfte sie nicht wecken, andernfalls würde es für mich nichts Gutes verheißen. Vater war der Meinung, Thomas und Gabriel hätten sich ihren zusätzlichen Schlaf verdient, schließlich arbeiteten sie hart, nur ich wusste, dass dem nicht so war. Den Löwenanteil der Arbeit leisteten ich und meine Mutter. So unauffällig wie möglich, schlich ich in das Zimmer meiner Brüder, bislang hatte ich es noch immer geschafft, sie nicht aufzuwecken. Ihr Schnarchen verriet mir, sie befanden sich noch im Land der Träume, dem Ort, wo auch ich frei sein konnte. Die hölzerne Diele knarzte, jeder weitere Schritt konnte mich verraten. Thomas Nachttopf hatte ich schon einmal, doch als ich mich auf Gabriels Bett zubewegte, knackte der Holzboden verräterisch, Gabriel schreckte kurz auf, ehe er erneut zu schnarchen begann. Aufatmend machte ich, dass ich hier herauskam und meine Aufgabe zu Ende brachte. Die Tür hinter mir zuziehend, lief ich erneut mit den Töpfen nach unten.

„Ich weiß wirklich nicht, was ich mit diesem Mädchen noch anstellen soll, Margret.“

Vaters Stimme war ein Vorbote meines heutigen Schicksals. Die Tür zur Küche stand offen, die Nachttöpfe stellte ich auf den Boden, dann trat ich ein.

„Aha, da sind wir ja endlich, Fräulein Eitelkeit, warum hat das so lange gedauert?“

„Es ist nicht immer leicht, Vater, Thomas‘ und Gabriels Nachtgeschirr einzusammeln, ohne sie dabei aufzuwecken“, verteidigte ich mich.

„Ach, sind jetzt also die Jungs an deinem Versagen schuld?“

„Ich habe nicht versagt, keiner von ihnen ist wach geworden.“

„Gut, das will ich dir auch geraten haben“, seine kalten Augen brannten auf meiner Haut, „und jetzt hilf deiner Mutter.“

Sogleich stellte Mutter mir einen großen Eimer Ackerfrüchte zum Schälen und Putzen auf die Anrichte, ohne mir dabei in die Augen zu blicken oder mir gar ein freundliches ‚Guten Morgen‘ zu schenken. Eine Schüssel geschmacklosen Haferbreis würde es für mich nach getaner Arbeit erst geben. Draußen dämmerte es bereits, das sah ich durch das Fenster hinter der Anrichte. Die Monate von April bis September bedeuteten für einfaches Landvolk wie meine Familie immer sehr viel Arbeit. Die Kühe mussten zum Weiden hinaus getrieben, bestellte Äcker mussten geerntet werden, das Obst musste von den Bäumen geschüttelt werden und Holz musste für den Winter gespalten werden. Während ich gedankenverloren über diese schweißtreibenden Tätigkeiten nachdachte, deren Ausführung ich zwar überdrüssig war, aber um die ich nicht herumkam, bemerkte ich in der aufgehenden Morgenröte einen Schatten. Etwas bewegte sich draußen auf dem Hof, zu groß für einen Vogel und zu kompakt für ein eventuell entlaufenes Tier. Der Schatten bewegte sich leichtfüßig und elegant über unseren Hof, doch sah ich niemanden, von dem er hätte ausgehen können. Davon abgelenkt, schnitt ich mir unabsichtlich in den Finger. Sofort floss Blut aus der Schnittwunde.

„Du ungeschicktes Ding“, schalt Mutter, „wie sollst du mir in der Küche zu Nutzen sein, wenn du dich ständig selbst verletzt?“

„Tut mir leid“, sagte ich und hing immer noch in Gedanken bei dem Schatten.

„Ja, ja, winde dich nicht heraus“, Mutter schleuderte mir ein Tuch entgegen, „trockne die Wunde und dann sieh zu, dass du fertig wirst, wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit.“

Just ging die Tür zur Küche auf, Thomas und Gabriel waren endlich aufgestanden.

„Ah, da sind ja meine beiden Prachtkerle“, Vaters Goldstücke hatten beide Schatten unter den Augen, sicher würde er mir das zuschreiben. Von zu vieler Arbeit und Überanstrengung konnte es nicht stammen, schließlich pickten sich die beiden immer die Rosinen aus der Arbeit, die Drecksarbeiten überließen sie mir. Thomas bemerkte meine Hand im Tuch, er musterte mich mit seinen blassblauen Augen.

„Wieder mal typisch Emily, sich noch vor Beginn des Tagesgeschäfts in den Finger geschnitten.“

„Na ja, ihre Arbeit hat sie ja noch nie richtig erledigt“, höhnte Gabriel, dem sein rabenschwarzes Haar in die Stirn hing, „draußen auf dem Flur stehen noch immer unsere Pisspötte.“

„Wie bitte?“, Vater erhob sich drohend, sein kaltherziger Blick fing mich ein. Angst kroch meine Nervenbahnen entlang, ich fürchtete seine Hand.

„Vater, bitte, ich habe sie draußen nur abgestellt, ich werde sie nachher gleich entleeren.“

„Nachher! Nachher?“, wie ein massiver Berg rollte er auf mich zu, der Stuhl, auf dem er gesessen hatte, kippte um, „nein, du faule Metze, du erledigst das auf der Stelle.“ Seine grobe Hand fuhr in meinen Nacken, packte mich und schleuderte mich zur Küche hinaus, auf den Flur. Ich hatte es gewusst, dass auch der heutige Tag zu einer Strafe für mich werden sollte. Die Nachttöpfe nehmend, verschwand ich nach draußen und wünschte mir, nie geboren worden zu sein.

Ein Schatten auf dem Markt

Das Nachtgeschirr entleerte ich in die dafür vorgesehene Grube; es war eine abscheuliche Aufgabe, jedes Mal würgte es mich aufs Neue. Auch das war einer meiner etlichen Arbeiten, die ich zu verrichten hatte und es scherte meine Familie einen Dreck, was ich dabei fühlte, ich war nicht mehr und nicht weniger als ihre Arbeitssklavin. Der See zu unserem Haus lag ruhig und friedlich da, Gänse und Enten hatten in ihm ein Zuhause gefunden. Ich schlenderte an ihm vorbei und ließ seine Ruhe kurz auf mich wirken, ehe es mich zurück in den Innenhof zog. Meine Brüder waren ebenfalls schon draußen.

„Vater hat gesagt, wenn du unsere Pisse weggeräumt hast, kannst du gleich mit uns in den Stall kommen und uns dort helfen“, bellte Gabriel. Er war der jüngere meiner Brüder, vierzehn Jahre hatte er nun schon hinter sich. Es fehlte ihm an Reife, jedoch nicht an Sadismus. Thomas lief hinter ihm, er war nur ein Jahr älter als Gabriel und sicherlich nicht nennenswert schlauer. Wenn sie von helfen sprachen, dann bedeutete das, ich musste die gesamte Arbeit im Alleingang erledigen, wie so oft. Wenn Vater nicht in der Nähe war, faulenzten sie, kam er hinzu, nahmen sie schnell ein Werkzeug in die Hand. War die Arbeit bis dahin nicht weit genug erledigt, erntete ich den Spott und die Häme. Thomas ging voran, seine Haare waren fettig und ein übler Geruch ging von ihm aus. Genau wie meine Eltern legten auch meine Brüder keinen Wert auf Pflege. Gebeugt lief ich den beiden hinterher, Thomas trat die Tür zum Schweinestall auf, die Tiere quiekten aufgeregt; er tat das gerne, auch er besaß eine widerliche, sadistische Ader.

„Na, na, na, was haben wir denn hier? Heute wird eins von euch dran glauben müssen.“ Thomas versuchte, sein Ausgesprochenes mit Schweine-ähnlichem Grunzen zu untermalen.

Es war tatsächlich wieder Schlachttag, ein Glück für mich, denn Vater ließ mich nie diese eine Arbeit erledigen. Für einen kurzen Moment atmete ich auf, ehe ich unsanft gegen die Wand gepresst wurde. Gabriel drückte seinen Unterarm gegen meine Kehle, seine Augen waren durchflutet von Irrsinn.

„Du hast mich heute früh geweckt, Emily. Du weißt doch, wie sehr ich meinen Schlaf brauche“, sein fauliger Atem stieß in mein Gesicht.

„Gabriel, lass mich los“, würgte ich, sein Knie bohrte sich in meine Eingeweide, für seine schmächtige Statur war er verdammt stark. Ich hatte zwar meine Hände frei, traute mich dennoch nicht, sie zu benutzen.

„Wenn das noch einmal vorkommt, Schwester, dann werde ich mich nachts in dein Zimmer schleichen, mit einem Messer, und mir dein hübsches Gesicht vornehmen. Vater und Mutter würde das sicherlich nicht scheren.“

Er ließ mich los, hastig sog ich Luft in meine Lungen. Von draußen hörte ich Schritte über den Hof stapfen, Vater! Meinen Schmerz unterdrückend, griff ich nach dem Eimer mit den gesammelten Abschnitten und begann, die Schweine zu füttern. Das Tier zum Schlachten war schon in ein separates Gehege gepfercht worden. Thomas stand bei ihm, ein großes Schlachtermesser in seiner Hand haltend, sodass das Tier immer nervöser wurde. Es verdarb das Fleisch, wenn Tiere kurz vor ihrem Tod zu viel Aufregung erlitten, doch meinen Bruder kümmerte das nicht. Die Tür zum Stall flog auf. Ich blickte zu Vater, die Angst in meinem Nacken war derart groß, dass meine aufkommende Nervosität in meine Glieder fuhr und sie von der Arbeit abhielten. Wie angewurzelt stand ich da, während er seine kaltherzigen Augen über das Geschehen schweifen ließ und mich eindringlich musterte.

„Na, dann wollen wir mal an die Arbeit gehen, Jungs.“

Ein Stein fiel von meinem Herzen, ich führte meine Arbeit weiter fort, während Thomas das Gatter öffnete. Die Sau quiekte, er trat sie in die Magengrube. Die Schweine im anderen Gehege wollten von ihrem Futter nichts wissen, sie rochen, dass Verderben in der Luft lag und starteten unglückliche Versuche, zu entkommen, indem sie in einem wilden Gedränge aufeinander aufsprangen, um über das Gatter zu springen. Gabriel band dem Schlachtschwein ein Seil um den Hals und zog es hinter sich her in den Nebenraum. Die Tiere waren allesamt erschöpft, ebenso wie ich, gerne hätte ich geweint, mich dazwischen geworfen und diesen Irrsinn beendet. Aber …

„EMILY“, fauchte mein Vater, „trödle nicht herum, mach, dass du mit der Fütterung und dem Ausmisten fertig wirst. Danach gehst du zum Hühnerstall und machst dort weiter, verstanden!“

„Ja, Vater.“

Ich tat, wie mir befohlen worden war, das scheußliche Geräusch eines gequälten Tieres begleitete im Hintergrund meine Arbeit. Beim Hühnerstall atmete ich erst einmal tief durch. Solange, wie wir nun schon Schweine aufzogen und sie regelmäßig für den Eigenbedarf und auch für den Verkauf schlachteten, konnte ich mich nicht daran entsinnen, eine derart makabre Vorstellung wie die heute miterlebt zu haben. Dass meine Brüder einen gewaltigen Sprung in der Schüssel hatten, wusste ich. Sicherlich war es wieder eine ihrer derben Witze, mich testen zu wollen. Wie einst, als sie mich mit Gewalt unter Wasser gedrückt hatten, um zu sehen, wie lange ich es ohne Luft aushielt. Ich wäre damals beinahe gestorben und niemand aus meiner Familie hätte um mich getrauert. Die Hühner waren versorgt, also machte ich mich auf in Richtung Haus. Sicher hätte Mutter drinnen noch dutzende Aufgaben für mich. Die kleinen Steine auf unserem Hof knirschten, als ich über sie hinweglief.

„EMILY!“, Vaters dröhnende Stimme mit dem drohenden Unterton schallte über das ganze Areal und übermittelte mir so die Botschaft, ich solle augenblicklich zu ihm kommen. Den Schlachtraum betretend, sah ich, dass die Sau noch immer am Leben war. Erschöpft lag sie am Boden, rote Striemen zierten ihren Unterbauch. Was hatten diese bestialischen Kerle nur mit dem armen Tier angestellt?

„Du hast nach mir gerufen?“, fragte ich und versuchte, meine Ungewissheit zu zügeln.

„Ja, mach die Tür hinter dir zu“, ich tat es, ein ungutes Gefühl überkam mich, „komm her“, befahl er.

Langsam schritt ich auf sie zu, hielt kurz vor dem Tier an, das mich aus halboffenen Augen anstarrte, als wolle es sagen „Hilf mir, bitte hilf mir.“

„Weißt du, Emily, du scheinst in letzter Zeit nicht ganz bei der Sache zu sein“, setzte Vater an und noch ehe ich meinen Mund öffnen konnte, fügte er bei, „also haben die Jungs und ich uns etwas überlegt. Dir mangelt es eindeutig an Stärke und damit sich das vom heutigen Tag an ändert, wirst du heute das Schwein schlachten.“

„Was? Nein! Ich kann das nicht! Bitte, Vater, zwing mich nicht dazu“, flehte ich.

„Seht ihr, wie ich gedacht habe“, höhnte Vater, „Thomas, wärst du dann so freundlich.“

Mein Bruder stand hinter mir, er verpasste mir einen Tritt in mein Hinterteil, sodass ich mit einem Satz nach vorne auf den schmutzigen Boden flog.

„Es ist doch ganz einfach, Schwester“, johlte Gabriel und trug dabei wieder diesen bizarren Blick in den Augen, „du nimmst das Messer und rammst es der Sau in die Kehle und lässt sie ausbluten. Zier dich nicht so!“

Jede Faser in mir wehrte sich, es nicht zu tun hätte allerdings schlimme Folgen für mich. Vater steckte mir das Fleischermesser in meine Hand. Eigentlich hätte ich leichtes Spiel, das Tier schien förmlich auf die Erlösung zu warten; es wehrte sich nicht, obwohl es das Messer sah. Das war nicht meine Aufgabe, ein unschuldiges Wesen zu töten, es war die Sache von hirnlosen Barbaren, wie mein Erzeuger und meine Brüder es waren.

„Tu es endlich!“, zischte Vater.

Ich konnte diesen Albtraum nur auf eine Weise beenden; ich musste töten. Das Messer, mit dem spitzen Ende voran, fand plötzlich wie von einer unbekannten Macht geführt seinen Weg in die Kehle des Tieres. Warmes Blut quoll wie ein Wasserfall aus der Wunde, benetzte meine Hände. Meine Familie jubelte, ich hingegen ließ das Messer fallen und verließ den Raum fluchtartig. Für immer und ewig hätte sich dieses scheußliche Szenario in meinen Kopf gebrannt.

„Ein dunkler Phönix wird sich aus der Asche seines Zorns erheben. Der Herr der Finsternis wird kommen, um ihn zu führen und zu formen.“

Meine Hände zitterten, mein gesamter Körper vibrierte wie bei einer Erschütterung der Erde. Ich erwachte aus einem Albtraum. Hatte ich das Schwein wirklich getötet? Ja, sein Blut klebte an meinen Händen. So sehr ich nach dem gestrigen Tag verzweifelt versucht hatte, den roten Lebenssaft des Tieres von meinen Händen abzuspülen, es war nach wie vor da und würde mich stets verfolgen.

Draußen war es noch dunkel, als ich nach unten in die Küche kam und Mutter sogleich unter die Arme griff. Vater grüßte mich nicht, während er schmatzend sein Frühstück verzehrte. Aber er giftete mich ebenso wenig an.

„Heute ist Markt, wir müssen also zusehen, dass wir mit der Hausarbeit schnell fertig werden, ehe wir aufbrechen“, sagte Mutter, ihr bitterböser Ton mir gegenüber würde wohl auch nie weniger werden.

Das hatte ich komplett vergessen, wie hätte ich nach dem gestrigen Tag auch noch daran denken können? Nach dem Erledigen der Hausarbeiten machten wir uns unverzüglich auf. Einen Vorteil bekam ich heute wenigstens einmal zu spüren. Meine Brüder und mein Vater ließen mich zufrieden. Vater hatte draußen schon den Wagen angespannt und das zu verkaufende Gut darauf geladen. Eier, Obst, Gemüse, sowie abgehangenes Fleisch. Bretter für den Aufbau der Theke lagen ebenfalls auf dem Wagen. Marktgeschäfte waren Frauenarbeit, pflegte Vater immer zu sagen und wenn wir nicht mit genügend Geld Heim kämen, war es stellenweise auch schon vorgekommen, dass selbst Mutter seine Hand zu spüren bekam. Zirka eine Stunde Wegzeit nahm es für uns in Anspruch, um in die nächste Stadt und somit zum nächsten Marktplatz zu gelangen. Der Weg dorthin war unbeschwert, keine holprigen Straßen, die uns unnötige Zeit kosteten. Ein frischer Wind wehte, die Brise fuhr durch mein Haar, das ich heute mal offen trug. Ich war endlich weg von zu Hause und konnte meine Gedanken wie eine Feder mit dem Wind auf und ab fliegen lassen. Wir erreichten rechtzeitig den Marktplatz, etliche Verkäufer hatten sich bereits dort eingefunden, sie verkauften ähnliche Waren wie wir. Es war also auch immer ein Kampf, der mit dem Feilschen der Käufer einherging. Ich half Mutter die Bretter vom Wagen zu hieven und den Tresen aufzubauen. Wer wo seinen Stand hatte, das bestimmten die Händler selbst, in jedem Fall galt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Unser Stand befand sich nahe der Kirche. Der Platz als solcher bot sehr viel Raum für geschäftiges Treiben und war umzäunt von Häusern der Stadtbewohner. Folgte man der Straße weiter südwärts, gelangte man zu den restlichen Behausungen der Anwohner. Da es vor zwei Tagen hier noch geregnet hatte, war der Untergrund schlammig, viele hatten Schwierigkeiten, so ihre Ware richtig aufzustellen. Nach etlichen Malen auf dem Markt, kannten Mutter und ich uns schon gut aus und wussten, wo die matschigeren Stellen waren. Heute hatten wir leider so eine erwischt. Trotz allem gelang es uns, den Tresen für unsere Ware fix aufzubauen. Ich holte Obst und Gemüse vom Wagen herunter, als mir etwas auffiel. Es kam plötzlich und mit viel Unbehagen. Drüben, bei der Kirchmauer, stand eine Gestalt, eingehüllt in ihren eigenen Schatten. Der Statur nach musste es sich um einen Mann handeln. Er sah zu mir, und auf eine unheimliche Weise verdrängte sich das Unbehagen und verwandelte sich in Vertrautheit. Ich starrte ebenso intensiv zurück. Wie lange hatte er schon da gestanden? Er war mir vorher nicht aufgefallen, auch nicht, als wir auf den Markt gekommen waren.

„Emily, tagträumst du etwa schon wieder? Hilf mir mit den restlichen Sachen“, Mutters patzige Ansage schleuderte mich ins Hier und jetzt zurück. Noch einmal blickte ich zur Kirchmauer hinüber, der Mann war verschwunden.

So gut es mir eben gelang, versuchte ich mich auf die Arbeit zu konzentrieren, doch die grauenhaften Bilder des gestrigen Tages spukten noch immer in meinem Kopf herum. Dass es auf dem Markt zuweilen nach verdorbenem Fleisch und Fisch stank, machte die Situation nicht besser, ebenso wenig, dass eine Horde betrunkener Männer sich vor einer Schenke Alkohol zu Gemüte führte und über den gesamten Platz hinweg grölte. Wie angenommen feilschten die Käufer mit uns und das nicht zu knapp. Sehr oft ließ Mutter sich auf einen schlechten Handel ein, ich befürchtete, Vater wäre mit dem Erlös, den wir nach Hause brächten, nicht einverstanden. Den Lärm und den Gestank auf dem Markt ignorierend, blickte ich zurück zur Kirchmauer, als jemand zu uns an den Stand trat. Es war der Mann von vorhin, ich erkannte ihn sogleich wieder. Er sah mich an, seine dunklen Augen jagten mir einen Schrecken ein, dennoch konnte ich mich nicht von ihnen abwenden. In ihnen schien die ganze Welt zu liegen.

„Verzeiht“, setzte er an, „ich habe mich neulich an der Hand verletzt und nun schmerzt sie noch etwas. Könnt Ihr mir vielleicht helfen?“, er wandte seinen Blick nicht von mir ab.

„Nun, könnt Ihr nicht sehen, dass wir derlei Ware nicht führen? Wir verkaufen nur Fleisch, Gemüse und Obst“, keifte Mutter ihn an.

„Oh, wie bedauerlich!“, der Mann war im Begriff zu gehen.

„Weiter unten gibt es einen Stand, dort verkaufen sie Kräuter“, wandte ich ein, „das blonde Mädchen dort verkauft sie, aber sie hat keine Ahnung über deren Wirkung. Fragt sie nach etwas Arnika, sagt ihr, es wäre die Pflanze mit den länglichen Blättern und den gelben Blüten. Kocht sie auf, tunkt ein Tuch in den Aufguss und wickelt die schmerzende Stelle damit ein. Auf keinen Fall solltet ihr den Aufguss trinken, er ist nur zu äußeren Anwendungen gedacht. Nach ein paar Tagen dürfte es besser sein.“

Ich war selbst erstaunt über meine Worte, sie hatten meinen Mund wie von selbst verlassen. Der Mann zog seine rechte Augenbraue nach oben, ein wohlwollendes Lächeln huschte über seine Lippen, dabei entblößte er kurz seine schneeweißen Zähne.

„Ich danke Euch sehr, meine Liebe.“

Dann verschwand er. Mutter riss mich an meinem Arm zu sich und beendete meine Trance.

„Was ist bloß los mit dir? Du hättest ihn fortjagen sollen, anstatt ihm Ratschläge zu erteilen, du dummes Ding. Und woher weißt du überhaupt diese Sachen?“

Ich drehte mein Gesicht zu ihr, entgegnete ihr mit ebenso missbilligenden Blicken wie sie mir. „Ich weiß es einfach.“

Sie ließ mich los, in ihren Augen erkannte ich Furcht. Der Tag auf dem Markt war vorbei, wir hatten alles verkauft. Der Ertrag war wie erwartet miserabel. Während der Fahrt nach Hause dachte ich an nichts anderes, als an diesen geheimnisvollen Fremden. Nie würde ich seine Augen vergessen. Die Tatsache, dass ich Dinge wusste, die ich nicht für möglich gehalten hatte, erschütterte mich. Doch die Worte waren mir einfach herausgerutscht, als wäre dieses Wissen stets da gewesen. Während Mutter die Kutsche zurückfuhr, schloss ich meine Augen und dachte an seine Augen. Und die Dunkelheit seiner Augen umhüllte mit ihren schwarzen Schwingen meine Gedanken.

Feuertaufe

Am frühen Abend kehrten wir zurück. Vater stand schon im Hof. Sein dicker Bauch quoll über seine Hose, auch er hatte, wie meine Brüder, fettiges Haar. Er half Mutter die Bretter vom Wagen zu heben, dann wollte er das Geld sehen. Versteckt in einem Beutel, reichte Mutter es ihm. Er schüttelte es in seine Handinnenfläche, überflog mürrischen Blickes den Betrag. Seine andere Hand peitschte ruckartig in Mutters Gesicht, sie fiel zu Boden.

„Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst die Ware zu einem angemessenen Preis verkaufen“, schrie er sie an.

Mutter hielt sich ihr Gesicht, alles musste ich mit ansehen, Mitleid überkam mich dennoch nicht. Die Stelle, wo er sie getroffen hatte, war bereits feuerrot. Vater reichte ihr seine Hand, zog sie vom Boden hoch und jagte sie ins Haus. Wenige Augenblicke später wagte auch ich mich hinterher, zunächst dankbar dafür, dass Vaters brutale Strafe nicht mir gegolten hatte. Doch man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Für den Moment mochte ich vielleicht in seiner Gunst stehen, weil ich gestern das Schwein getötet hatte. Und ich sollte Recht behalten. Ich half Mutter in der Küche, ihre Lippe war auf der einen Seite aufgeplatzt. Gerne hätte ich ihr gesagt, dass hinter unserem Haus nahe dem See ein Kraut wuchs, das ihren Schmerz bei der richtigen Anwendung gelindert hätte. Doch wieso sollte ich? Wenn Vater mich schlug, griff sie auch nie ein. Das Abendessen war beendet, niemand hatte ein Ton gesprochen. Ich wollte den Tisch abräumen, doch Vater wies mich an, im Wohnraum ein Feuer zu entfachen, er wolle die Nacht unten schlafen, statt bei einer Frau zu liegen, die dumm genug sei, sich auf dem Markt unterbieten zulassen. Ich lud mir große Holzscheite von dem Stapel hinterm Haus auf meine Arme und brachte sie nach drinnen. Der Wohnraum war karg eingerichtet, zwei Bänke und ein Tisch, sowie die Feuerstelle in der Mitte zierten den Raum. Vater war der Ansicht, wir bräuchten nicht mehr, wir wären einfaches Bauernvolk, die ohne Annehmlichkeiten auskämen. Das Holz ordentlich aufeinander gelegt, holte ich die Feuersteine hervor und schlug Funken. Schon bald prasselte es. Während das aufkommende Feuer das trockene Holz verzehrte, musste ich wieder an den Mann auf dem Marktplatz denken. Nicht nur seine Augen hatten sich mir in den Kopf gebrannt, ich erinnerte mich an sein Gesicht, das aus dem reinsten Alabaster gemeißelt zu sein schien, dazu das dunkle Haar, welches in einem geradezu perfekten Schnitt auf seinem Kopfe thronte.

Dazu sein aufrechter Gang, als wäre er nicht wirklich gegangen, sondern mehr geschwebt. Die Tür quietschte in ihren Angeln, Vater betrat das Zimmer, einen zornigen Ausdruck auf seinem Gesicht.

„Deine Mutter hat mir erzählt, was heute auf dem Markt passiert ist, Emily.“

Er schritt auf mich zu, langsam, mit einer Haltung, die bei mir Herzrasen verursachte. Ich versuchte dennoch, ruhiges Blut zu bewahren.

„Und?“, fragte ich ihn, ein leicht bissiger Unterton lag auf meiner Stimme; hätte ich es nur bleiben gelassen.

„UND?! Was glaubst du eigentlich, wen du hier vor dir hast, du Metze. Ich bin dein Vater und dulde derlei Verhalten nicht. Du bist eine Schande für diese Familie, ich sollte dich …“

„Ich bin eine Schande?“, begehrte ich auf, „nein, du bist eine. Du prügelst deine eigene Frau und dein eigenes Kind, obwohl du weißt, dass wir den Hof am Leben erhalten.“

Er stand da, sprachlos, mir schlug mein Herz bis zum Hals. Von wo stammte plötzlich diese neu erworbene Kraft in mir, gegen meinen eigenen Vater aufzubegehren? Ein Moment der Stille, die abrupt unterbrochen wurde von seinem hektischen Angriff auf mich. Er packte meine Kehle, drückte zu, mir wurde schwindelig.

„Du wirst nicht noch einmal deine Stimme gegen mich erheben, hast du kapiert! Ich werde dich Respekt lehren.“

Seine groben Hände umklammerten nun brutal meinen Nacken, mit Gewalt drückte er mein Gesicht gegen die Feuerstelle. Panisch bohrte ich meine Finger in seinen Leib und versuchte, seinem Gewaltakt irgendwie standzuhalten. Die Flammen kamen mir immer näher, ich schrie auf, sie würden mir mein Fleisch vom Gesicht herunterbrennen.

„Jetzt wirst du erfahren, was dich dein Trotz kostet“, tobte Vater, doch plötzlich schrie er auf und ließ mich los. Ich schnappte nach Luft und sah zeitgleich das Undenkbare. Die Flammen hatten auf ihn übergegriffen, doch wie war das möglich? Schmerz schreiend hielt er sich seine rechte Gesichtshälfte, die Glut brannte sich in sein Fleisch.

„Nein“, schrie ich und sah, wie die Glut wieder erlosch. Dicke Blasen kamen zum Vorschein. Vater lag stöhnend und keuchend auf dem Boden. Die Tür flog erneut auf, Mutter und meine Brüder stürmten herein. Mutter war sofort zur Stelle, Thomas und Gabriel blickten unverblümt auf Vater hinab. Ihre Gesichter verfinsterten sich, als sie erkannten, was offensichtlich geschehen war. Ihre strafenden Blicke peitschten mich. Fluchtartig verließ ich den Raum, nicht erahnend, welche Grässlichkeiten ich soeben heraufbeschworen hatte.

Entfesselung

Was war da gerade geschehen? Lief ich am Rande des Wahnsinns? Aber nein, ich hatte das nicht geträumt. Die Flammen hatten mich verschont und stattdessen Vater angegriffen. Aufgewühlt hatte ich mich in meinem Zimmer versteckt und sendete Stoßgebete zum Himmel. Meine Hände zitterten, ich fühlte mich noch miserabler, als nach der Szene im Schweinestall. Unten flog die Tür auf, ein schweres Keuchen folgte auf der Treppe.

„WO BIST DU?“ Es war Vater! Er kam, um mich zu holen und dafür zu bestrafen, was ich getan hatte. Mit einem gewaltigen Knall trat er die Tür zu meinem Zimmer auf und fand mich kauernd in der Ecke.

„Vater, bitte …“, flehte ich, vergebens. Wie eine Fessel umklammerten seine Finger mein Handgelenk und er zog mich hinter sich her, die Treppen hinab. Es ging so schnell, dass ich die Treppe mehr hinunter flog, als dass meine Füße die Stufen richtig berührten. Aus dem Augenwinkel heraus erhaschte ich immer wieder einen kurzen Blick auf Vaters verbrannte Gesichtshälfte. Der Geruch von verkohltem Fleisch stieg mir unangenehm in meine Nase. Mich hinter sich herschleppend, ging es über den Hof in Richtung Schweinestall. Er riss die Holztür auf, befreite mich aus seinem fesselnden Griff und stieß mich hinein. Strauchelnd landete ich dennoch auf dem dreckigen Boden, die Schweine grunzten aufgeregt. Keinen weiteren Laut gab Vater von sich, er verriegelte die Tür von außen und stapfte davon. Zwischen Dreck und Unrat würde ich die Nacht verbringen müssen. Wenigstens hatte ich bessere Gesellschaft als meine Familie. Ich zog mich ins hinterste Eck zurück, kauerte auf dem Boden. Im Stall war es kalt, sodass ich die Beine anzog, mein Magen hatte sich zu einem festen Knoten zusammengeschnürt. Ich verspürte Hunger, doch würde ich für lange Zeit nur sehr wenig zu essen bekommen. In einem der Tröge neben mir lag noch ein Stück angefaulter Apfel. Aber mein Hunger war zu groß, Widerstand hatte keinen Zweck, also fischte ich den schmutzigen Apfel aus dem Eimer und biss in die noch gute Stelle. Er schmeckte scheußlich und umgehend spuckte ich es wieder aus. Draußen goss es wie aus Eimern, im Sekundentakt zogen Blitze durch die Nacht und erhellten sie, ein pfeifender Wind fegte über das Land. Meine Hände waren schmutzig, mein Kleid war schmutzig, ich fühlte mich so schäbig. Wann, wann würde dieser Alptraum endlich ein Ende haben? Mein Gesicht zwischen meine Beine vergrabend, gestattete ich mir endlich zu weinen.

Ich wusste nicht, wie lange meine Trauer um mein bedauernswertes Schicksal angedauert hatte, doch plötzlich verspürte ich eine Präsenz. Kälte umgab mich gleichwohl wie Wärme. Ich blickte auf und traute meinen Augen nicht. War das ein Traum, sehnte sich mein lüsternes Herz so nach ihm, dass mein Geist mir nun Streiche spielte? Er lächelte mich an, das war kein Traum, der geheimnisvolle Fremde vom Markt war hier.

„Wie seid Ihr hereingekommen?“, fragte ich ihn verwundert.

„Darüber mache dir keine Sorgen, wichtig ist, ich bin hier.“

Niemand hatte in der Zeit, in der ich hier eingesperrt war, die Tür geöffnet, ich hätte es andernfalls bemerkt.

Der Mann ging vor mir in die Hocke, seine schwarzen Augen trafen meine.

„Du hast heute großes vollbracht, Emily“, mir fuhr ein Schauer über den Rücken, woher kannte er meinen Namen?

„Und du kannst noch mehr als das.“

„Nein, ich bin nur ein armes Bauernkind, das in eine gewalttätige Familie geboren wurde.“

„Sag mir, wie hat es sich angefühlt, als dein Vater dein Gesicht gegen die Flammen gepresst hat? War es heiß?“

Mir stockte der Atem. „Wer seid Ihr, wie könnt Ihr all diese Dinge wissen?“

Er neigte seinen Kopf leicht zur Seite und grinste mich erneut an. „Du hast mir meine Frage nicht beantwortet, Emily. Befrage dein Inneres.“

Ich hörte in mich hinein, unwissend, weshalb ich seiner Anweisung so bereitwillig folgte.

„Die Flammen waren nicht heiß, sie hätten mir nichts getan. Es war, als wäre das Feuer mir gehorsam. Ich weiß nicht, was ich in diesem Moment gefühlt habe, vielleicht eine unbekannte Macht, die sich mir beugt.“

„Was, wenn ich dir sage, dass diese Macht schon immer da war und sie es immer sein wird. Du bist auserkoren, meine Liebe. Bist du es nicht leid, tagein tagaus den Sklaven deiner Familie spielen zu müssen? Du verdienst etwas weitaus besseres“, er strich mir sanft eine Haarsträhne aus meinem Gesicht, ich blickte ihm in seine Augen, hinter ihnen blitze ein roter Schatten auf.

„Was muss ich tun?“, fragte ich gehorsam.

Sein linker Mundwinkel zog sich süffisant nach oben. „Du musst mir vertrauen.“ Er erhob sich und streckte mir seine Hand entgegen. Das Gefühl von Akzeptanz und Geborgenheit breitete sich in meinem Herzen aus, es ging ganz eindeutig von diesem Mann aus. Ich legte meine Hand in seine und er zog mich vom Boden hoch. Er umklammerte meine Taille und presste mich nahe an sich heran. Ich verspürte keine Angst, ich wollte bei ihm sein.

„Emily, die Zeit deiner Rache ist gekommen. Es hat schon immer in dir geschlummert. Nun erlaube mir, es zu erwecken.“

Er berührte mein Brustbein. Wärme und Kälte durchfluteten meinen Körper gleichermaßen, Tag und Nacht verabschiedeten sich voneinander in rhythmischen Abständen vor meinem geistigen Auge. Eine unheimliche Macht hatte von mir Besitz ergriffen und beherrschte meine Welt. So etwas hatte ich noch nie gefühlt; eine Leichtigkeit umgab mich, sanfte Wellen brandeten an den Klippen meines Unterbewusstseins, bis sie schließlich zu einem wütenden Sturm aufbrausten und diesen winzigen Kern in mir zum Erwachen brachten. Jetzt konnte ich es sehen, das vollkommene Ausmaß meines Selbst. Der Sturm legte sich, die Wellen zogen sich zurück in die Unbekannte, aus der sie gekrochen waren. Ich war erwacht!

„Bist du bereit?“, fragte er mich.

„Ja“, gab ich ohne Zögern zurück.

Die Tür zum Schweinestall flog auf, wir gingen hinaus. Über unseren Köpfen tobte weiterhin ein heftiger Sturm. Inzwischen fühlte es sich für mich aber eher wie ein laues Lüftchen an; ich spürte den Wind in meinen Haaren, er kitzelte mich sanft. Der Mann hatte seine Hand auf meine Schulter gelegt, er flüsterte mir ins Ohr.

„Und nun, Emily, darfst du spielen. Lass dir für deine Vergeltung Zeit und bedenke immer, SIE hätten dir auch keine Gnade geschenkt.“

Dann ließ ich meinen neu erworbenen Kräften freien Lauf. Meine über Jahre angestaute Wut war der Leitfaden, an dem ich mich entlang zog. Thomas öffnete die Tür zu unserem Haus, er rannte auf mich zu. Eine wischende Handbewegung meinerseits und er befand sich in meinen Fängen. Ich ließ seinen Körper wie einen Ball auf und nieder hüpfen, sein Gesicht küsste dabei jedes Mal den Dreck am Boden und war nach kurzer Zeit blutverschmiert. Mit einer weiteren Geste warf ich seinen toten Leib wie Unrat zur Seite. Dann widmete ich mich dem Haus. Im Sekundentakt löste sich die Fassade bröckelnd vom Gehäuse ab, die kleinen Flocken flogen im Wind davon. Schon sehr bald stand nur noch das Grundgemäuer da und entblößte seine Bewohner. Sie saßen wie auf dem Präsentierteller, Mutter hatte sich in eine Ecke verkrochen; es würde sie nicht retten.

„EMILY“, brüllte Vater und auch Gabriel war fest entschlossen, mir das Handwerk zu legen. Diese Narren! Nichts konnte mich jetzt noch aufhalten. Schon im nächsten Moment konnten weder Vater noch Gabriel sich bewegen. Meine Kräfte hielten sie fest. Ich ließ sie beide in die Luft empor schweben, mein Blick zunächst auf Gabriel gerichtet.

„Du sagtest mir, du würdest mir eines Tages mein Gesicht zerschneiden. Wie wäre es, wenn ich mich nun deines Gesichtes annähme?“

Meine Gedanken waren ganz auf ihn gerichtet, ohne dabei Vater aus dem unsichtbaren Griff zu befreien. Gabriels Mund presste sich auseinander, vehement kämpfte er gegen den immer größer werdenden Druck an. Sein Ober,- und Unterkiefer entfernten sich stetig mehr voneinander, es knirschte und knackte in seiner gesamten Mundhöhle. Vergebens versuchte er zu schreien, doch nur ein jämmerliches Stöhnen drang aus ihm. Verzweifelt zappelte er, seine Kiefer klappten jeweils so weit auf, dass sein Schädel barst und er tot zu Boden krachte. Mutter schrie in ihrer Ecke hysterisch, Vater, noch immer gefangen, beschimpfte und bespuckte mich. Mit meiner Fußspitze tippte ich Gabriel an.

„Jetzt siehst du besser aus als zu Lebzeiten, Bruder.“

„Was hast du getan? Nicht mein Junge“, wimmerte Vater.

„Oh, keine Sorge, du wirst ihm schon bald folgen.“

In der Feuerstelle lagen noch letzte glimmende Stücke, Zeit da weiterzumachen, wo ich aufgehört hatte. Auf meinen Befehl hin schoss ein glimmendes Teil auf Vater zu. Explosionsartig entfachte es sich zu einem neuen Feuer auf seinem gesamten Körper und verschluckte ihn ganz. Mit Haut und Haar war er der roten Blume ausgesetzt, seine Schreie waren Musik in meinen Ohren. Als toter, noch brennender Leib ließ ich auch ihn zu Boden fallen. Nur noch eine war übrig. Wimmernd und schluchzend hatte sie sich noch tiefer in die Ecke vergraben. Ich beugte mich zu ihr hinab.

„Sieh mich an!“, befahl ich ihr, als sie sich nicht zu mir wenden wollte, verpasste ich ihr eine Ohrfeige, „SIEH MICH AN!“ Ihre steingrauen Augen blickten mich endlich an.

„Du warst nie eine richtige Mutter für mich. Eine Mutter sollte ihr Kind lieben, doch in dir spüre ich nur Hass.“

Mein Hass gegen sie war nun die ausführende Waffe ihres Untergangs. Ich spielte, wie der Fremde es mir befohlen hatte und mein bösartiges Spiel war begleitet von Ruchlosigkeit, deren kaltherzige Hand sich auf meiner Mutter entlud. Sie löste sich auf, Stück für Stück löste ihr Äußeres sich qualvoll von ihr ab. Wie Asche im Wind flog sie davon. Ich war frei! Meine jahrelange Erniedrigung durch meine Familie war beendet. Zwischen den Trümmern meines bisherigen Lebens stand ich da, der geheimnisvolle Fremde kam herbei.

„Du bist noch nicht am Ziel, Emily. Beende es!“

Und er berührte mich erneut. Ein Lichtkegel, heller als der sonnigste Tag selbst, entwich meinem Inneren. Er fegte über das Land, das einst meinem Vater gehört hatte, wie ein todbringender Sturm. In dieser alles verschlingenden Macht hörte ich seine Worte klar und deutlich.

„Ein dunkler Phönix wird sich aus der Asche seines Zorns erheben.“

Die erste Hexe

Nichts war mehr übrig. Wo einst ein blühender Hof gestanden hatte, herrschte nun absolute Leere. Das Haus meiner Eltern, weg, der Schweinestall, weg, der See hinter unserem Haus, weg, alles war fort und lag als lebloser Staub zu Boden. Ich hatte mich selbst von der Tyrannei meines Elternhauses befreit oder vielmehr war befreit worden. Mein Retter stand bei mir, ihm hatte meine Macht kein Haar gekrümmt und er sah noch so bildschön aus wie eh und je.

„Komm, meine Liebe“, und er reichte mir seine Hand dar, „es wird Zeit, diesen Ort zu verlassen.“

„Und wohin gehen wir?“

„Dort, wo dir niemand mehr etwas tun kann.“

Mit der aufgehenden Sonne verließen wir das einstige Land meines Peinigers. Wir schafften es bis zur Grenze des nächstgelegenen Waldes, als mich die Neugierde packte. Ich hielt an.

„Wer bist du?“

Auch er machte Halt. „Du bist mir eine Erklärung schuldig, nach allem, was passiert ist“, beharrte ich.

„Ja, das bin ich, in der Tat.“ Er schritt auf mich zu, in seinen Augen funkelte etwas Rot auf und obwohl ich nun meinen zerbrechlichen Kokon verlassen hatte, fürchtete ich mich. Er blieb vor mir stehen, das böse Funkeln war verschwunden.

„Ich bin der Teufel, Emily!“

Ein Moment der absoluten Stille, mein Herz setzte für zwei Schläge seinen Rhythmus aus, entlang meiner Nerven krochen Impulse, die dafür sorgten, dass mein Körper zeitgleich mit eisiger Kälte, aber auch mit mörderischer Hitze durchflutet wurde. Gebannt starrte ich ihn an. Dieser eine Moment, dieser eine Satz veränderte meine Welt grundlegend. Seine Aussage bewegte sich in einem Paradoxon, sie ergab Sinn und dennoch keinen.

„Der Schatten auf unserem Hof, das warst du“, wisperte ich ehrfürchtig.

„Ja, ich war die ganze Zeit bei dir. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe.“

„Nach mir gesucht? Was soll das bedeuten?“

„Dass ich dich auf dem Markt nach einer speziell heilenden Pflanze gefragt habe war nur ein Test. Ich musste sicher gehen, dass du tatsächlich die bist, für die ich dich hielt; und ich wurde nicht enttäuscht. Sieh, Emily“, er trat aus dem Schatten ins Licht, über ihm brach der Himmel auf und warf warme Sonnenstrahlen durch das Geäst der Bäume, „ich bin mir nicht sicher, wie gut du in Sachen Religion bewandert bist, aber meine Person ist real, ich bin der leibhaftige Teufel und ich habe dich auserkoren, die erste Hexe zu sein.“

„Die erste was?“ Nun verstand ich überhaupt nichts mehr, mein Kopf rauschte schwerer als die See bei einem Sturm.

„Eine Hexe ist ein Wesen mit besonderen Kräften, ebenso wie du sie besitzt. Nennen wir sie einmal Zauberkräfte. Hast du nicht gesehen, was du mit deinen Eltern und deinen Brüdern angestellt hast? Das warst alleine du, ich habe dir nur den nötigen Schubs aus der Tür heraus gegeben.“

„Aber warum ich und woher stammt das alles?“

„Das ist eine sehr gute Frage, Emily, aber um sie zu beantworten, muss ich einmal in meiner eigenen Geschichte weit zurückgehen.“ Er lehnte sich an einen Baumstamm, sein Gesicht lag nun wieder komplett im Schatten. „Vor Äonen erschuf ein Himmelswesen namens Gott die Erde und weil er nicht alleine sein wollte, erschuf er die Engel, seine Kinder, die mit ihm im Himmelreich bis ans Ende aller Tage leben sollten. Ich war eines dieser Kinder, doch habe ich mich nie geliebt gefühlt, ähnlich wie du. Also begehrte ich eines Tages auf, brach eine Rebellion los, um meinen Vater zu stürzen. Vergebens! Er schlug meinen Aufstand mithilfe seiner loyalen Anhänger nieder und verbannte mich für alle Zeit aus seinem Himmelreich. Doch wo sollte ich hin? Und als ich in dieser dunklen Stunde ganz alleine war, öffnete sich mir ein neues Reich, weit unterhalb des Himmels. Es schien seine Tore nur für mich zu öffnen und hieß seinen neuen König willkommen.“

„Die Hölle!“, wisperte ich.

„Ja, mein neues Zuhause. Von meinem Vater für mich ausersehen. Es reichte ihm nicht, mich gedemütigt zu haben, nein, er bürdete mir, bis auf alle Lebenszeit, eine Aufgabe auf, die ich so nie für mich gewollt hätte. Soviel dazu, aber es geht noch weiter. Nun hatten wir den Himmel auf der einen Seite und die Hölle auf der anderen. Doch dazwischen gab es eine weitere Macht. Man nennt sie die Natur. Es war nicht mein Vater, der Berge, Wälder, Flüsse und Ozeane entstehen ließ, das war sie. Sie ist etwas ganz Besonderes, sie kann erschaffen und gleichzeitig zerstören, sie ist launisch und ruhig zugleich und sie hat ein Kind hervorgebracht, welches dieselben Eigenschaften trägt wie sie.“

Der Teufel blickte zu mir, ich verstand.

„Ich bin dieses Kind!“

„Ja“, er trat wieder auf mich zu, „die Natur ist der Einklang zwischen den vier Elementen“, aus seinen Handinnenflächen schossen plötzlich vier helle Lichtkugeln hervor, die sich zu Symbolen formten, ich wusste nicht wieso, doch instinktiv erkannte ich sie.

„Erde, Feuer, Wasser und Luft“, ich berührte die Symbole und benannte sie nacheinander korrekt.

„Erstaunlich!“, sagte er mit einem feinen Lächeln auf seinen Lippen, „erkennst du jetzt, warum du ihr Kind bist und weshalb du dich so gut in ihr zurechtfindest? Nur ein Kind der Natur ist dazu fähig, wie du es auf dem Markt bewiesen hast. Mein kleiner Test, um dich hervorzulocken.“

„Doch wieso nennst du mich dann eine Hexe und nicht Kind der Natur?“, fragte ich ihn verwundert.

„Ein schlauer Einwand. Zu jeder Mutter gehört nun auch einmal ein Vater. Ich wäre sicherlich nicht der Teufel, wenn ich nicht auch meine Finger mit im Spiel gehabt hätte. Die Welt weiß, wann sie sich wandeln muss, Emily, um den Lauf der Geschichte zum richtigen Zeitpunkt zu beeinflussen. Von deiner Mutter hast du diese zerstörerischen Kräfte in die Wiege gelegt bekommen, ich musste dich nur zur richtigen Zeit finden und dafür sorgen, dass die Macht in dir zum Leben erwachte.“

„Und woher wusstest du, wo du mich finden würdest und vor allem wann? Ich meine, wenn man den Überlieferungen Glauben schenken mag, dann bist du sehr alt.“

„Genau deshalb bin ich ja auch so überglücklich dich endlich gefunden zu haben. Die Frage war nie nach dem Weshalb, sondern nach dem Wann. In einer uralten Prophezeiung, die ich in einem Buch versteckt in den tiefsten Eingeweiden der Hölle fand, wurde mir deine Ankunft vorhergesagt. Sie besagt, ein dunkler Phönix würde sich aus der Asche seiner Wut erheben und der dunkle Fürst würde kommen, um ihn zu führen und zu formen. Hier bin ich nun, und hier bist du.“

Ich befand mich demnach schon in diesem Gefüge, bevor die Welt überhaupt meinen Namen kannte. Flucht hätte keinen Sinn ergeben, denn allmählich verstand ich, wozu ich auserkoren wart. Außerdem zog er mich auf eine geheimnisvolle Weise in seinen Bann. Einen großen Beitrag dazu leistete sicherlich sein makelloses Äußeres. Auch wenn mir bewusst war, dass er der Teufel war, die Person, die laut den Geschichten für das Böse auf der Welt verantwortlich war, konnte ich mich meinem Schicksal nicht entziehen. Ich hatte verbrannte Erde zurückgelassen, eine trostlose Welt lag hinter mir.

„Mir ist klar, dass es für dich ein wahrer Schock sein muss, Emily. Doch du wirst sehen, ich bin anders als deine Familie. Im Gegensatz zu ihnen möchte ich dir kein Leid zufügen. Wenn du mir also vertrauen kannst, dann erwartet dich eine weitaus bessere Zukunft, als du sie dir je zu erträumen gewagt hättest.“

Er streckte seine Hand aus und reichte sie mir, in der schwarzen Iris seiner Augen las ich Vertrauenswürdigkeit ab. Ein letztes Mal blickte ich zurück in die Richtung meines einstigen Elternhauses. Ohne zu zögern, legte ich meine Hand in seine und fühlte mich sogleich geborgen.

Ein langer Fußmarsch folgte meinem Abschied von der alten Welt in Richtung Westen. Er führte uns durch dicht bewaldetes Gelände, vorbei an einem Strom, der wild und tosend das Gebirge hinab schoss. Der Teufel redete nicht, er ging voran und ich folgte ihm. Auch ich verspürte nicht das Bedürfnis zu reden, obwohl ich ihn so vieles hätte fragen können, doch es schien mir unangemessen, ihn mit lästigen Fragen zu löchern. Auf einer Bergkuppel machten wir schließlich Rast. Von dort aus bot sich mir ein fantastischer Blick auf die Welt unterhalb. Meilenweit erstreckte sich ein Wald vor unseren Augen, ich sah den Flussverlauf, der sich wie eine Narbe durch das Tal schlängelte. Das Tageslicht erstarb bereits und tauchte so alles in einen rot glühenden Schein. Das warme Licht berührte mein Gesicht.

„Und nun, meine Liebe, möchte ich, dass du deine Augen schließt und dich ganz auf die Umgebung konzentrierst“, unterbrach er meine Gedankenspielerei.

Bevor die Sonne endgültig wich, tat ich, wie er verlangte. Die Lider meiner Augen klappten nach unten und ich fokussierte meinen Geist auf die Welt da unten. Was ich dann hörte und fühlte, ließ mich erstaunen. Ich fühlte den Wind nicht nur einfach, mir war, als wäre ich ein Teil von ihm. Jede Bewegung, die er vollzog, jeden Ast, jedes Blatt, das er berührte, spürte ich auf meiner Haut. Ich vernahm ein leichtes Gesäusel, das sich immer mehr zu klaren Stimmen herauskristallisierte, je mehr ich ihm Aufmerksamkeit schenkte.

„Was hörst du?“, flüsterte er ganz nahe in mein Ohr.

„Die Bäume, sie sprechen miteinander. Sie singen Lieder über längst vergangene Zeiten. Ihre Stimmen sind erhaben und voller Stolz.“

Ich öffnete meinen Augen, ein weiträumiger Schatten war inzwischen auf das Land gefallen, nicht mehr lange und die Nacht würde hereinbrechen.

„Gutes Kind“, hörte ich ihn sagen, „du bist auf einem guten Weg, zur Perfektion ist es allerdings noch ein großer Schritt. Und nun komm, wir sollten uns zu unserer heutigen Schlafstätte begeben.“

Unten im Tal angekommen, sammelten wir trockenes Feuerholz, diese Nacht würden wir wohl unter freiem Himmel schlafen müssen, doch das scherte mich nicht; es war warm und ich war bei ihm. Er stapelte die trockenen Holzstücke zu einem kleinen Berg auf, blickte dann zu mir.

„Du bist an der Reihe, entzünde sie!“

„Feuersteine, wir brauchen Feuersteine“, schoss es mir in den Sinn. Hektisch sah ich mich um, ob ich irgendwo welche entdecken konnte, schließlich wollte ich ihn nicht enttäuschen.

„Emily, Liebes, du brauchst derlei Banalitäten nicht mehr“, sagte er, „du hast es in dir. So wie du auf der Bergkuppel mit dem Wind gespielt hast, verlange ich nun, dass du dasselbe mit dem Element Feuer tust.“

„Aber wie soll ich mir etwas zu eigen machen, das gar nicht da ist?“

„Bist du dir sicher, dass es nicht da ist? Lausche einmal in dein Innerstes hinein.“

Ich schloss meine Augen, eine unglaubliche Leichtigkeit umhüllte mich plötzlich. Mein Geist wanderte zurück zu jenem Moment, in dem mein tyrannischer Vater versucht hatte, mein Gesicht zu verbrennen. Die Flammen waren auf ihn zurückgeschlagen, hatten seine gesamte Gesichtshälfte verbrannt. Erst als ich Nein geschrien hatte, war die rote Blume von ihm gewichen. In dieser Rückblende, so schien mir, fand ich den Schlüssel und instinktiv erhob ich meine Hand, schnippte mit den Fingern. Es war noch sehr klein, doch zwischen dem aufgestapelten Holz konnte ich etwas funkeln sehen. Ein winziger Funke, der schon sehr bald gierig das Geäst verschlang und zu größeren Flammen empor reifte.

„Siehst du, es war schon immer da gewesen“, über seine Lippen huschte ein verzücktes Lächeln, doch irgendetwas an diesem Lächeln beunruhigte mich auch, hatte ich doch soeben aus dem Nichts heraus Feuer erschaffen. Plötzlich stand er auf.

„Du solltest dich etwas ausruhen, Emily, für einen Tag hast du genug geleistet.“

Dann setzte er sich in Bewegung. „Warte, wo gehst du hin?“

„Ich werde die Gegend erkunden, doch sei gewiss, wenn die Sonne aufgeht, werde ich erneut bei dir sein. Du brauchst dich vor der Dunkelheit nicht zu fürchten, ich bleibe in deiner Nähe.“

Mit diesen Worten verschmolz sein Äußeres schließlich mit der düsteren Umgebung und er ward verschwunden. Seltsam, trotz dass ich ihn nicht mehr sehen konnte, spürte ich seine Anwesenheit. Meine Müdigkeit übermannte mich schließlich, meine Lider wurden schwerer und schwerer. Als ich in die Traumwelt hinüber sank, überkam mich ein letzter Schauer. In der Dunkelheit, da war ich mir sicher, lauerten nicht nur gute Dinge.

Übung macht den Meister

Der Morgen graute, Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch die Baumwipfel bahnten, kitzelten mein Gesicht und weckten mich auf eine behutsame Weise. In meine Nase kroch ein appetitlicher Geruch, als ich zur Feuerstätte blickte, erkannte ich, woher er rührte. Auf einem in den Boden gerammten Spieß steckte ein Hase. Es war vom Feuer ganz knusprig geworden und verbreitete diesen köstlichen Geruch.

„Iss!“, befahl eine Stimme, sogleich trat er hinter dem Baum hervor. Seine alabasterfarbene Haut war im Sonnenschein von einem fantastischen Leuchten umgeben. Obwohl ich nicht gerne Fleisch aß, konnte ich nicht anders, mein Hunger war zu groß. Das Fleisch des Hasen war butterzart und zerfloss regelrecht auf der Zunge. Das Tier muss noch recht jung gewesen sein, ich hatte schon ältere Hasen gegessen, die einen weitaus herberen Geschmack im Mund hinterlassen hatten.

„Ich hoffe, du hast gut geschlafen, du siehst zumindest gut erholt aus. Du wirst deine Kräfte brauchen, wir haben noch einen weiten Weg vor uns“, meinte er ernst.

Ich schluckte das Fleisch schnell hinunter. „Was hast du mit mir vor?“

„Das, was die Prophezeiung von mir wollte, dich führen und formen, Emily. Du hast unglaubliches Potenzial und was du gestern geleistet hast, ist nur der Anfang. Mit meiner Hilfe wirst du bald in der Lage sein, alle vier Elemente zielgenau zu kontrollieren und mehr als das.“

Nachdem ich das Kaninchen fast komplett aufgegessen hatte, ließen wir diesen Ort hinter uns. Wir folgten dem Flusslauf aufwärts, zuweilen liefen wir direkt neben der Strömung auf offenem Land, sodass man uns zu jeder Zeit hätte erblicken können, wären denn überhaupt Menschen in dieser Gegend gewesen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals so weit von zu Hause weg gewesen zu sein. Im Licht der Sonne funkelte der Fluss, der an dieser Stelle langsamer floss als zuvor, wie ein Teppich aus Edelsteinen.

„Wir müssen da rüberkommen, Emily“, sprach er übergangslos, „wir können nicht den gesamten Fluss umgehen und ich sehe meilenweit keine seichte Stelle, wo wir hinüberwaten könnten.“

Der Fluss war in der Tat sehr breit und stellenweise auch tief, die Strömung selbst war zwar nicht tosend, dennoch würde sie ausreichen, um jemanden fortzuschwemmen.

„Auf der anderen Seite liegt eine verlassene Hütte, sie ist unser Ziel. Und wieder einmal bist du gefragt. Nur deine Kräfte können uns darüber bringen.“

„Wie?“, es schien mir unmöglich, einen Weg hinüber zu finden.

„Frage nicht nach dem Wie, Emily, tu es einfach. Denn wie auch schon die Macht über das Feuer, schlummert auch die Kraft über das Wasser in dir. Wenn du endlich aus deinem Käfig ausbrechen willst, dann hörst du auf, nach Antworten zu suchen, denn du kennst sie bereits.“

Wieder einmal lag in seinen Worten so viel Weisheit. Was ich alles geleistet hatte in den vergangenen Stunden. Ich hatte Feuer aus dem Nichts heraufbeschworen, nun lag das Element Wasser klar und deutlich vor mir …

Ich fokussierte meine Gedanken auf den Fluss, die Welt um mich herum verschwand; es gab nur noch mich und das Wasser. Anders als beim Feuer, stellte dies eine weit höhere Herausforderung für mich dar, denn der Wille des Wassers

war nicht so leicht zu brechen, wie ich angenommen hatte. Es kostete mich ein hohes Maß an Konzentration und wäre ich nicht so gewillt gewesen, dem dunklen Fürsten zu imponieren, indem ich auch diese Aufgabe meisterte, wäre ich vermutlich an dieser Stelle gescheitert. Unvorhergesehen tat sich ein Hoffnungsschimmer auf, denn das Wasser stieg an der einen Seite des Ufers empor. In einer fließenden Bewegung formte es einen Bogen oberhalb der Strömung, eine Art Brücke. Unverwandt bestieg der Teufel sie und gelangte trockenen Fußes auf der anderen Seite an. Er winkte mir, ebenfalls hinüberzukommen. Noch etwas zaghaft, betrat ich schließlich die Wasserbrücke, die aus meinem Willen entstanden war. Ich war schon fast am Ziel, als dieses Element beschloss, mir in den Rücken zu fallen. Die Brücke stürzte ein. Der Teufel streckte noch seinen Arm nach mir aus, doch es war zu spät. Das kalte Nass hatte mich bereits in seiner Gewalt. Ich spürte einen Schmerz an meinem Hinterkopf, mein Bewusstsein verließ mich.

Etliche Herzschläge später wachte ich mit einem pochenden Schmerz an derselben Stelle wieder auf. Über mir ragte ein strahlend blauer Himmel. Ich richtete mich auf, keine Spur von meinem Begleiter. Das alles erschien mir plötzlich so surreal, als wäre alles nur ein böser Traum gewesen. Doch der pochende Schmerz an meinem Hinterkopf überzeugte mich schnell von der Realität. Vorsichtig an die pulsierende Stelle fassend, zog ich eine blutige Hand hervor. Der Menge des Blutes zu urteilen, musste die entstandene Wunde größer sein, als ich gedacht hatte. Ein Spiegel wäre jetzt nicht schlecht, um den entstandenen Schaden zu begutachten. Obwohl mir leicht schwindelig war, raffte ich mich auf und marschierte los. Hier gab es niemanden, der mir hätte helfen können und noch immer fehlte jegliche Spur von meinem einstigen Begleiter. Weit kam ich nicht, ehe ich vor Erschöpfung nieder sank. Das Geäst der Bäume über mir schütze mich wenigstens vor den aggressiven Sonnenstrahlen. Für diese Jahreszeit war es außergewöhnlich warm. Ich war neben einem kleinen Gewässer zusammengebrochen, lag nun am Boden und rang nach Luft. Als ich zur Seite blickte, entdeckte ich am Rand des Gewässers eine seltsame Pflanze. Ihr Stängel war behaart und flach, die Spitze endete in vielen weißlichen, kleinen Blütenblättern. Ich wusste, was das für eine Pflanze war, eine Schafgarbe. Eine unbekannte Stimme in mir schien mir zuzuflüstern, sie wäre meine Rettung. Ein letztes Maß an Energie aufwendend, rollte ich mich zu den Pflanzen rüber. Ich pflückte die weißen Blüten ab, nahm sie in den Mund und zerkaute sie. Der dadurch entstandene Brei sollte meinem Leiden Abhilfe verschaffen, in dem ich ihn großzügig auf meine Wunde verteilte. Dann schöpfte ich mit meiner Hand etwas feuchten Schlamm von der Erde, trug ihn auf die Wunde auf und versiegelte so alles. Meine Erschöpfung übermannte mich schließlich, ich schlief ein.

Es dämmerte bereits, als ich erneut erwachte. Der Schmerz an meinem Hinterkopf war verschwunden, ich fühlte mich bedeutend besser. Da die Nacht nicht mehr lange auf sich warten ließ, musste ich mir ein sicheres Versteck suchen. Mein Weg führte mich tiefer in den Wald hinein. Vielleicht würde ich einen verlassenen Fuchsbau als Unterschlupf finden, doch statt einer Höhle oder etwas Ähnlichem stieß ich auf eine Hütte. In ihr brannte Licht. Wenig Scheu zeigend, trat ich ein. Meine Augen weiteten sich vor Erstaunen. Niemand geringeres als mein verschwundener Begleiter saß dort an einem Tisch.

„Da bist du ja endlich“, witzelte er, der Kranz seines Mundes formte sich dabei zu einem schelmischen Lächeln.

„Du hast mich alleine gelassen“, warf ich ihm umgehend vor, „du bist abgehauen, als ich dich am meisten gebraucht hätte“, fügte ich mit einer Brise an Wut hinzu.

„Ich war die ganze Zeit über bei dir, du hast mich nur nicht gesehen. Ich habe dich beobachtet, denn ich musste sicher gehen, dass du auch diese Prüfung bestehst. Deine Idee, die Schafgarbe zu benutzen, eine Pflanze mit blutstillenden Eigenschaften, hat mir einmal mehr bewiesen, dass du die Richtige bist. Und jetzt komm, wir wollen nicht länger darüber diskutieren, wer wen im Stich gelassen hat. Lass es mich wieder gut machen.“

Er vollzog eine wischende Handbewegung nach rechts. Ich blickte an mir hinab und war in ein anderes Gewand gehüllt. Mein mit Flicken übersätes Kleid war verschwunden, stattdessen trug ich eine weinrote, bodenlange Robe. Um meinen Hals bemerkte ich etwas Kühles und schweres.

„In der Ecke steht ein Spiegel, wenn du dich betrachten möchtest“, sagte er.

Tatsächlich, so urplötzlich wie ich mich gewandelt hatte, stand auch der Spiegel da. Er präsentierte mir eine gänzlich neue Emily. Eingehüllt in ein kostbares Kleid, dessen Material äußerst weich war. Meinen Hals zierte indessen ein prachtvolles Schmuckstück und meine Haare fielen elegant bis auf meine Brüste hinab; sie waren nicht länger schmutzig und wirr. Der Teufel kam zu mir und stellte sich hinter mich. Ich musste zugeben, dass unser beider Spiegelbild eine perfekte Harmonie abgab.

„Gefällst du dir?“

„Ich … sehe …“

„Wunderschön aus“, beendete er meinen Satz, „doch das hast du schon immer, die Sachen an deinem Körper sind nur Schmeicheleien, eine kleine Aufmerksamkeit meinerseits. Doch damit nicht genug, du musst sicher hungrig sein.“

Erneut vollzog er eine wischende Handbewegung, schon war der Tisch im Raum nicht nur bedeutend länger geworden, sondern auch mit köstlich duftenden Speisen angerichtet. Derlei Köstlichkeiten hatte ich noch nie zuvor auf meinem Tisch gehabt, ich hatte von ihnen gehört, dass die Reichen und Mächtigen des Landes davon aßen. Doch als einfache Bauerntochter war ich an anderes gewöhnt. Er wünschte mir einen guten Appetit und setzte sich an den Tisch. Passend zu meiner Robe war die Tafel mit einer ebenfalls weinroten Tischdecke geschmückt, an deren Enden goldene Fäden eingeflochten waren. Ein goldener Kerzenständer zierte die Mitte, von einer Seite zur anderen standen goldene und silberne Schüsseln mit dampfenden Leckereien. Ich ließ mich nicht zweimal bitten und nahm Platz. Wie ein hungriger Löwe machte ich mich über das Essen her. Das Fleisch zerging auf der Zunge, weiß Gott, welchen Namen diese Kostbarkeiten trugen, sie schmeckten himmlisch. Der Wein in meinem Becher war von einer unbeschreiblichen Süße und jedes Mal, wenn der Inhalt meines Bechers sich dem Ende neigte, wurde er wie von Zauberhand nachgefüllt. Nach den süßen Verführungen des Nachtisch‘ kapitulierte ich, denn mein Magen war bis zum Anschlag gefüllt. Nur für einen kurzen Moment schloss ich meine Augen, um meinem Wohlbefinden Ausdruck zu verleihen, als ich sie erneut aufschlug, war der Tisch komplett geleert. Nur noch mein Becher mit dem Wein stand dort.

„Ich hoffe, es hat dir gemundet“, seine Stimme hallte jetzt wieder durch den Raum.

Von dieser Art von Magie fasziniert, fühlte ich mich unfähig, ihm eine Antwort zu geben. Wie war das möglich und was noch wichtiger war, konnte ich das auch?

„Nach so einem langen Essen, möchte man doch am liebsten ins Bett“, meinte er und wieder huschte über seine Lippen dieses typische Lächeln.

Just ging die Tür zu einem anderen Raum auf. Ein wohliger Duft drang daraus hervor; es roch nach wilden Blüten, ihrer Zartheit und ihrer Eleganz. Ein fades Licht durchflutete den Nebenraum. Was hatte er noch gleich gesagt, ins Bett gehen? Zugegeben, meine Lider waren schon etwas schwer. In der Tat stand in dem Raum ein riesiges Bett, wie es nur eines Königs würdig war. Zu Hause hatte ich stets in einem für mich viel zu kleinem Ruhelager schlafen müssen, und auch die letzten Tage hatte mein Körper keinen weichen Untergrund mehr verspürt. Meine Knochen schienen förmlich nach dieser Ruhestätte zu schreien. Ein feines Deckbett lag oben auf und die Form der Kissen war der Inbegriff von Behaglichkeit. Ich verspürte einen Luftzug in meinem Nacken, es war sein Atem. Wieder trafen meine Augen seine, ich zitterte, denn mir wurde plötzlich klar, was das zu bedeuten hatte.

„Schläft ein Vater mit seiner Tochter?“, rutschte es mir unverblümt heraus.

„Was?“

„Du sagtest mir, zu jeder Mutter gehöre auch ein Vater. Du hast mich erschaffen.“

„Das ist wohl wahr, doch nicht im klassischen Sinne, dass ich mein Glied in deiner Mutter gehabt hätte. Hör zu, Liebes, du musst das nicht tun, wenn du es nicht willst. Ich meine nur, es wäre ein würdiger Abschluss, die Krönung sozusagen. Aber

wenn du dich dazu entscheiden solltest, dann sollst du wissen, dass ich dich auf Händen tragen werde“, sein Mund sprach nun ganz nahe an meinem Ohr, ein Schauer überlief mich, „und ich wäre äußerst zärtlich zu dir.“

Seine Lippen waren nur noch wenige Millimeter von meinen entfernt. Dieses Prickeln in meinem Inneren gab mir den Rest, ich konnte mich nicht länger zügeln. Vermutlich hatte er es so geplant, aber darauf pfiff ich momentan und ließ mich einfach in den Moment fallen. Seine Haut fühlte sich kalt an und dennoch war sie von einer unbeschreiblichen Zartheit, ähnlich die eines Neugeborenen. Er öffnete mir mein Kleid, es fiel geradewegs an mir hinab auf den Boden, ich stand splitternackt vor ihm, doch fühlte ich keine Scham. Das alles war Neuland für mich, noch nie hatte ein Mann sich für mich interessiert und noch nie hatte ich mich körperlich dem anderen Geschlecht hingegeben. Seine Lippen lösten sich von meinem Hals, wo sie mich zärtlich liebkost hatten. Unsere Blicke trafen sich.

„Ich verspreche dir, dich nicht zu verletzten. Nach der heutigen Nacht wird alles anders werden, meine Geliebte.“

Mit eleganten Bewegungen entblößte er seinen Körper. Eine Säule von funkelndem Alabaster kam zum Vorschein, makellos, rein, perfekt. Zwischen seinen Beinen hing ein mächtiges Glied, das bereits spitz in die Höhe ragte. Er umschlang mich mit seinen Armen und trug mich buchstäblich auf seinen Händen zum Bett. Unsere Körper sanken in die Weichheit des Ruhelagers ein, wir waren umhüllt von seidigem Gewebe und lösten unsere Lippen nicht voneinander. Seine linke Hand streichelte meine Brust, zwischen Daumen und Zeigefinger drehte er meine Brustwarze, dann widmete er sich meinem Schoß, schob seine Hand langsam an meinem Körper hinab und fing weiter unten an zu spielen. Er legte sich über mich, sachte führte er seinen Penis in mich hinein, es schmerzte anfänglich, doch mein Verstand war gewillt, diesen Schmerz restlos auszublenden. Seine Stöße waren zunächst sanft, doch wurden sie schneller und wilder. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, mein Puls raste, ich fühlte Schweiß auf meinem Körper. Es war ein unglaubliches Gefühl, ihn in mir zu spüren. Wie ein wilder Hengst schnaubend, beendete er unser Liebesspektakel. An seinem Körper klebte etwas Schweiß, ich spürte das, weil er noch lange über mir lag. Ich gewährte ihm diesen Moment, begehrte ich ihn doch so dringlich nach wie vor in mir. Stillschweigend schlief ich schließlich ein.

Mein Becken schmerzte leicht, das Kerzenlicht im Raum hatte mich geweckt und sofort war mir dieser Schmerz aufgefallen. Sicherlich musste er von meiner physischen Anstrengung von vorhin stammen. Er hatte mir versprochen, zärtlich mit mir umzugehen, und das hatte er auch. Dennoch hatte er sich gen Schluss nicht mehr zügeln können und ich selbst war noch eine Jungfrau gewesen.

„Wie fühlst du dich?“, hörte ich eine Stimme neben mir. Der dunkle Herr saß neben mir im Bett, sein Oberkörper war frei und seine nackten Beine lugten unter dem Betttuch hervor.

„Gut“, versicherte ich ihm.

„Und dennoch hegst du Zweifel.“

„Woher …?“, es überraschte mich, was er da von sich gab, hatte ich doch nach diesen schönen Stunden nicht damit gerechnet, verhört zu werden.

„Emily, ich weiß solche Dinge, ich habe eine gute Menschenkenntnis und dein Mienenspiel verrät dich.“

Er neigte sich nach vorne, um etwas näher bei mir zu sein. „Sag mir, hast du dich nicht dein Leben lang nach Liebe und Geborgenheit gesehnt? Und hast du sie letzte Nacht nicht von mir erhalten? Es fehlt nur noch ein Schritt, Emily. Und jetzt sag mir, wer bist du und was hast du getan.“

Forschend blickte er mir in meine Augen, jegliche Zweifel fielen binnen Sekunden von mir ab. Das war kein Traum! Solange konnte niemand träumen, was ich getan hatte, entsprach der Realität und ich fürchtete mich nicht länger vor der Vergangenheit. Die Zukunft hatte begonnen, mein Kokon hatte sich von mir abgelöst, hervorgekommen war ein todbringender Schmetterling.

„Mein Name ist Emily und ich habe meine gesamte Familie getötet. Ich habe es genossen, sie leiden zu sehen, so wie ich einst unter ihrer Schikane gelitten habe. Und ich würde es jeder Zeit wieder tun, denn ich habe die Macht dazu, ich bin ein Kind der Natur, ich bin eine Hexe!“

„Sehr gut“, lobte er mich und drückte mir sogleich einen sinnlichen Kuss auf, „du bist so weit.“

Noch ehe ich hätte fragen können, hatte er schon mit seinen Fingern geschnippt. Daraufhin begannen die Wände zu schmelzen, ihr Holz blätterte sich von ihnen ab, ähnlich einer Schlange, wenn sie sich häutet. Nur das Bett, in dem wir lagen, blieb unverändert, alles andere verschwand, wurde eingetauscht gegen Dunkelheit. Doch auch die Finsternis verschwand, sie wich einem luziden Schein. Wände kamen zum Vorschein, sie waren mit goldenen und silbernen Schnörkeln verziert. Dieser Raum war größer als der andere, ich wagte fast zu behaupten, er wäre dreimal so groß. Vor dem Bett führte eine vierstufige Treppe hinab. Zu meiner Linken fiel mir ein großes Becken auf, welches direkt in den Boden eingelassen war. Es war noch leer, doch sicherlich diente es als Badequelle. Über dem Bett ragte ein Baldachin, seine Malereien bewegten sich, ihnen war Leben eingehaucht worden. Auf dem Gemälde war eine Heide im Frühjahr zu erkennen, einige Apfelbäume standen dort. Der aufkommende Wind blies ihre Blüten von den Ästen, die fröhlich in einem Wirbel zur Erde tanzten.

„Willkommen zu Hause“, sagte der Teufel.

Instinktiv wusste ich, dass er nicht irgendeinen Ort meinen konnte, den er willkürlich ausgesucht hatte. Nein, wir waren dort, wo man nur hingelangte, wenn man sich der dunklen Seite verschrieben hatte; in der Hölle. Und wenn dies das Leben war, welches mich hier unten erwartete, dann war ich froh, sämtliche Entscheidungen der vergangenen Zeit gefasst zu haben.

„Du musst mich jetzt entschuldigen, aber ich habe noch einiges zu erledigen.“

Er sprang aus dem Bett, sein perfekt geformter Körper wippte nackt die Stufen hinab.

„Warte, es gibt noch etwas, das ich von dir erfahren möchte.“

Er wandte sich zu mir um, sein Gesichtsausdruck zeigte mir, er war ganz Ohr.

„Da ich mich dir hingegeben habe, möchte ich zumindest deinen Namen erfahren dürfen. Es kommt mir albern vor, dich nur mit Teufel oder dunkler Herr anzusprechen.“

Er wartete noch einen Moment, ich befürchtete schon, das Falsche von ihm verlangt zu haben. Doch dann, mit einem entzückten Lächeln, sprach er „Samael, mein Name ist Samael.“